東京・池袋にある古代オリエント博物館(サンシャインシティ文化会館ビル)で、夏の特別展と題して、「みる!さわる!つくる!古代オリエントをたのしむ!子どもミュージアム」と「THE ANCIENT GLASS -古代ガラスの3つの軌跡–」が9月7日(日)まで開催されます。

古代オリエント博物館は、文明発祥の地といわれる西アジア・エジプト地域の古代文明を紹介する目的で、1978年に我が国最初の古代オリエント地域専門の博物館として開館しました。

西アジアやエジプトを中心に世界最古の文明が栄えた、古代オリエントの歴史をたどることができます。

また同館には、人類の生活の根幹であり、文明が生まれるきっかけとなった定住生活や農耕、牧畜についての資料をはじめ、武器や道具、装飾品、青銅器、土器、ガラス製品など、人びとの生活において西アジア‧エジプト地域で重要な役割を果たした貴重な資料が約5000点収蔵されています。

紀元前3000年ごろから紀元前330年ごろまでの間に、現在の西アジア・エジプトを中心に世界最古の文明が栄えた古代オリエントで、世界で最初に都市国家が形成されたと考えられています。

当時の人びとは川の近くに町を作り、穀物や家畜を育てながら暮らしていました。今から約5500年前には、すでに都市ができ、文字や宗教も存在していました。

私たちの今の生活のもともとの形も、この古代オリエントから始まったといえるかもしれません。

【夏の特別展1】みる!さわる!つくる!古代オリエントをたのしむ!子どもミュージアム

「夏休みは、古代オリエントという、一見子どもたちにはなじみのない文明を伝える絶好の機会なので、博物館に来て少しでもその世界を知ってもらい、親しんでもらえたらと思います」と教育普及員の髙見妙さんが話すとおり、「みる」「さわる」「つくる」という仕掛けが盛りだくさんの「子どもミュージアム」は、今回で4回目になります。

特にまだ世界史を学んでいない小学生や、古代オリエントの歴史文化をこれから学びたいという大人に向けて、わかりやすく解説をした「子ども解説パネル」を設置。位置も子どもの目線で見ることができるよう、いつもより低い位置にあります。

子どもたちが身近に感じることができるように、ふだんの展示を「くらし」「文字」「うつわ」「いのり・神さま」といった子どもたちにもわかりやすい4つのテーマにわけて展示。どのテーマにも、古代の道具や技術を体験できるようなコーナーを設け、古代オリエントに親しみを持つことができる工夫がなされていて、夏休みの自由研究にもぴったりです。

初めての展示となる「古代メソポタミアの都市を作ろう」は、自由にブロック状のパーツを選んで見本を見ながら並べたり、好きに並べたりしながら、古代メソポタミアの都市を再現していき、遊びながら都市の機能について学ぶことができます。

「くらし」のコーナーでは、石器や土器、建物に使われていた日干しレンガや、交易に関わるコインやハンコなど、当時の人びとの生活に関わりのあるものが展示されています。

ハンコでおもしろいものとしては、コロコロ転がして連続した模様をつける円筒型のものが、メソポタミアで生まれました。体験コーナーでは、このハンコのレプリカを使って当時の押印を体験することもできます。

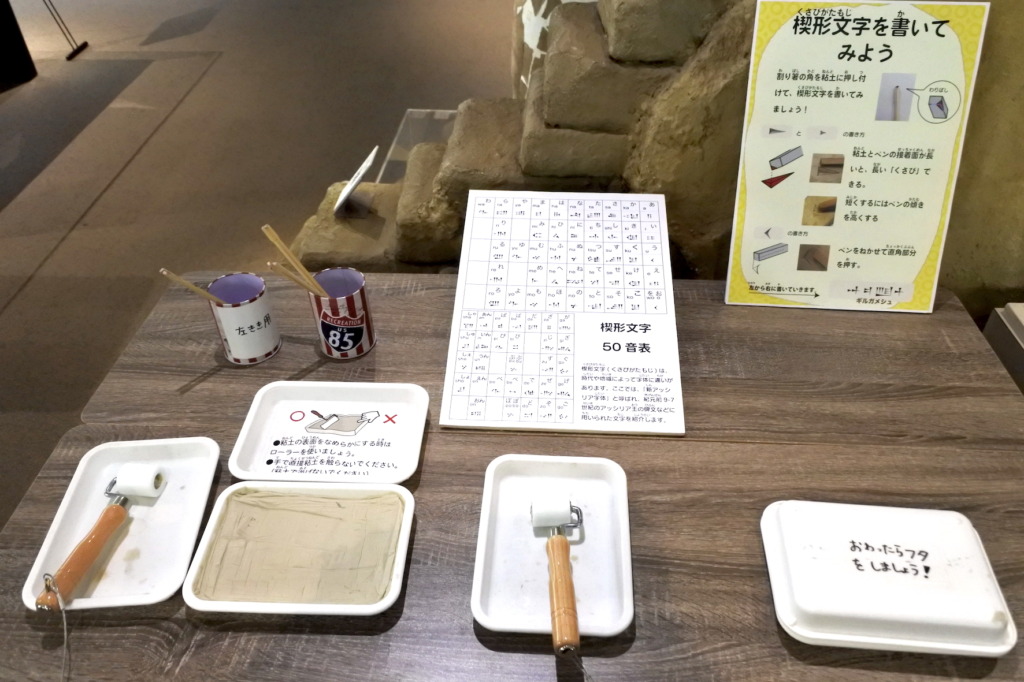

「文字」のコーナーでは、今から約5000年前に、メソポタミアやエジプトで、くさび形文字やヒエログリフが生まれたことが紹介されています。さまざまな記録をするために使われ、文明を発展させる大きな役割を果たしていたそうです。体験コーナーでは、くさび形文字を日本語の50音にあてはめて、自分の名前を書くことができます。

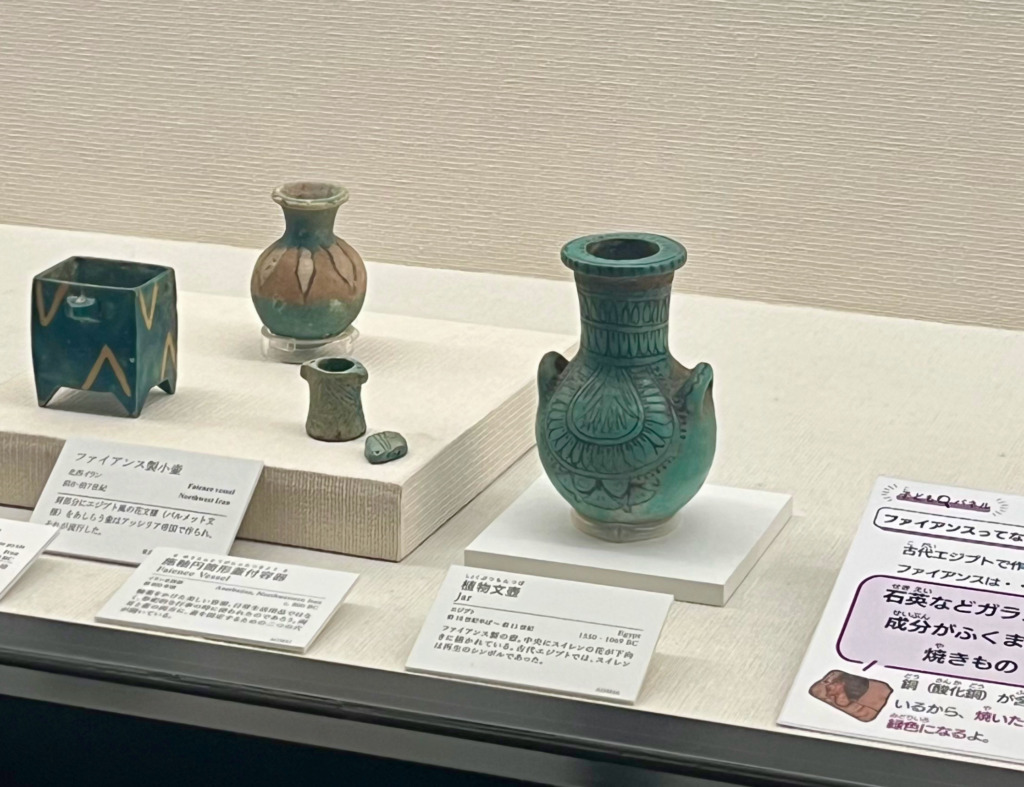

「うつわ」のコーナーでは、技法や素材別に、さまざまな目的で使用されたうつわを紹介しています。

古代エジプトでは、ファイアンスという素材のうつわが多く作られていました。

特に青緑色のファイアンス製のうつわは、再生を意味する色ということで、とても好まれていたそうです。ファイアンスの作り方のレシピは残っておらず、いまだにその作り方はわかっていないそうです。

「いのり・神さま」のコーナーでは、ミイラの模型や神様を模したレプリカのお守りやフィギュアなどが展示されています。髙見さんは、「レプリカなどの展示品を見て、触っていただき、昔の人たちの考え方も知ってもらいたいです」と、話していました。

【夏の特別展2】THE ANCIENT GLASS ―古代ガラスの3つの軌跡―

古代メソポタミアで誕生したガラスは、現在、私たちの生活には欠かせません。ガラスがどのように世界各地へと広がり、発展していったのか、「古代地中海世界」「古代オリエント世界」「東アジア世界」の3つの軌跡を4章仕立てでたどります。187件257点の貴重な考古・美術資料を通じて、長い歴史の中でその時代の職人たちが生み出した技法などを丁寧に紹介しています。

〈第1章〉いにしえのきらめきーガラスの誕生ー

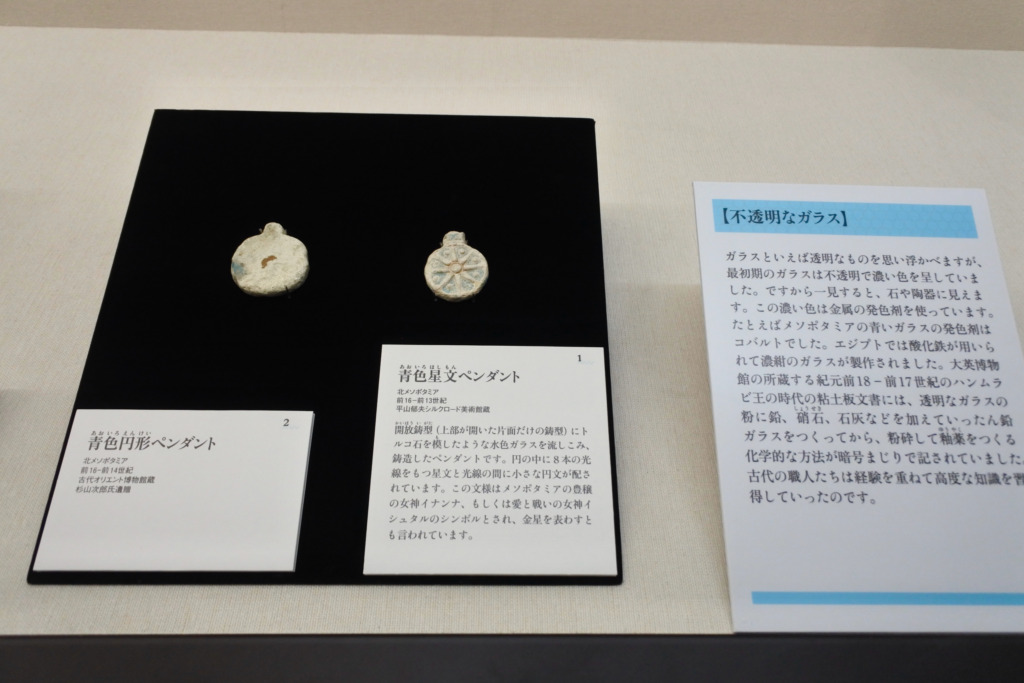

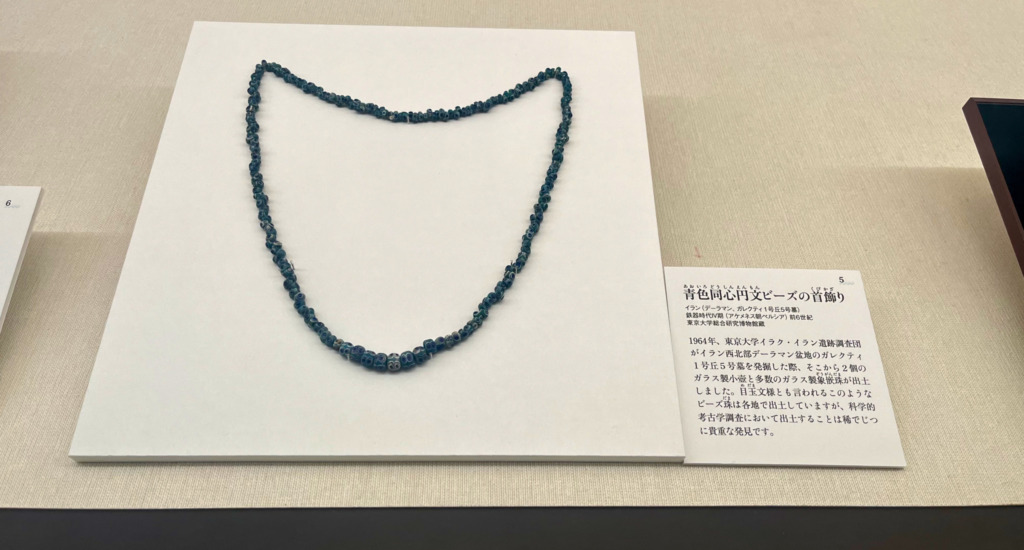

4000年以上前に古代メソポタミアで初めてガラスができたといわれており、この章では、その当時に作られたネックレスやうつわなどを紹介しています。この時代のガラスは不透明で、アクセサリーや化粧品の入れ物など、技術的に小さいものしか作れなかったそうです。日本でガラスが作られるようになったころよりもはるか昔から、西アジアでは、ガラス作りの技術が進んでいたそうです。ほかにも、トルコ石やラピスラズリのような貴重な宝石をまねして作られたガラスの装飾品なども展示されています。

〈第2章〉宝物のきらめきー高価で贅沢な素材ー

ガラス作りの技術が発達して、王様や貴族からの要望もあり、不透明なガラスから透明なガラスへと変わっていきます。このころ、ガラスは富の象徴とされ、身分の高い人のためのものでした。

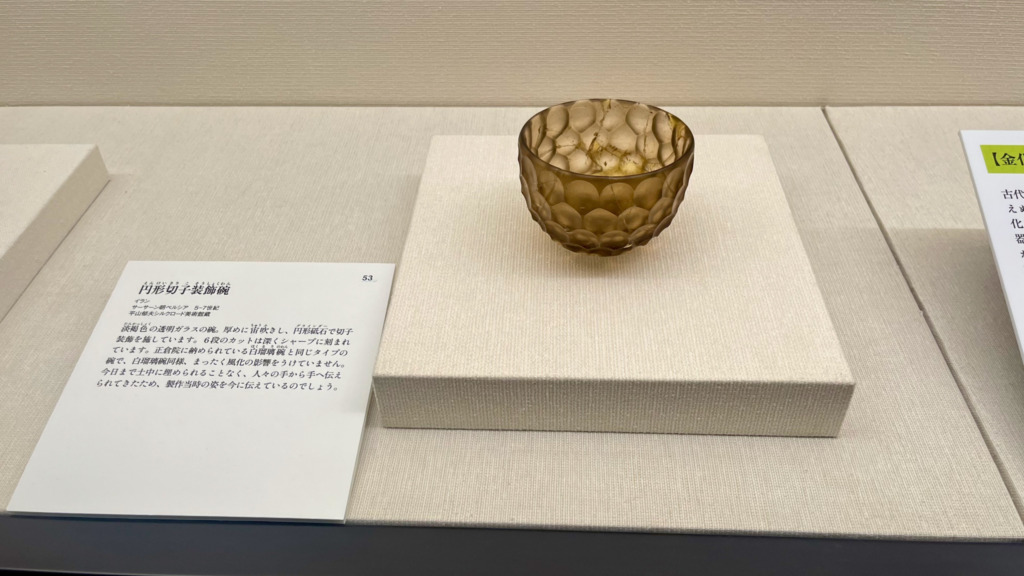

展示品の中には、古代オリエントの中でも特に大きな勢力を持っていた国で作られたガラスのおわんがあります。

これは、日本の正倉院で見つかったものと同じ方法で作られており、表面にきれいなカットが入っているのが特徴です。この時代には、ガラスを透明にするために、化学の知識も使われるようになりました。銅などを混ぜて、ガラスに色をつけていたこともわかっています。

<第3章>シルクロードのきらめきーガラス技法の画期的発明ー

紀元前1世紀(2000年くらい前)に、これまでとは違う「吹きガラス」というガラスの作り方が生まれました。

それまでは、厚くて重いガラス製品が主流でしたが、ガラスを膨らませて作ることで、薄くて軽いうつわが量産できるようになりました。

この方法が開発され、王様や貴族の人たちのためのものだったガラス製品が、誰でも作れるようになり、一般の人にも広まりました。そして、昔の中国とヨーロッパをつなぐシルクロードを通じて、ガラスは世界に広がっていきます。

〈第4章〉東アジアの瑠璃のきらめき

ガラスが薄くなったことで、いろいろな形を作ったり、飾りをつけたりすることができるようになり、その土地で生活する人びとの美意識や風習に合わせたガラス製品が作られるようになります。

西アジアで作られたガラスは、シルクロードを通じて、今から約3000年前に中国に伝わりました。

中国では、初めのころは西アジアから来た材料を使って、ガラス製品を作っていましたが、次第に中国ならではのガラスを作ろうと、別の素材を自分たちで混ぜ、ガラスで玉を作り始めます。展示品には、アクセサリーやトンボ玉のほかに、ブタやセミの形をした、ちょっと変わったものも紹介されています。

主任研究員の千本真生さんは「西アジアは人類にとって大切な場所で、世界で初めて都市ができ、農耕や牧畜、文字や宗教など、人間の生活の基礎が築かれてきました。文明も、西アジアを中心としたオリエントの地で生まれました。今回の展示を通して、長い歴史の中で職人たちの技術がどう発展して、どう広がっていき、その土地の文化を豊かに育んでいったかを知っていただき、さらにはガラスという素材の奥深い魅力に触れていただけたらと思います」と話しました。

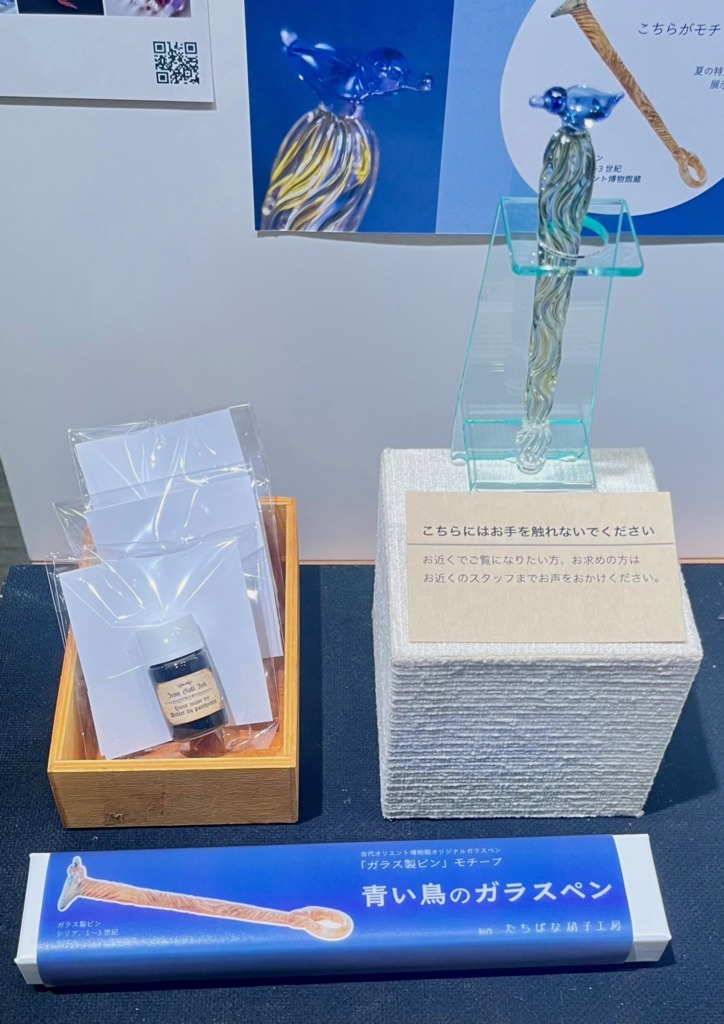

最後に、ショップコーナーでは、ガラス作品や、博物館の展示を元にした本やオリジナルのグッズが購入できます。

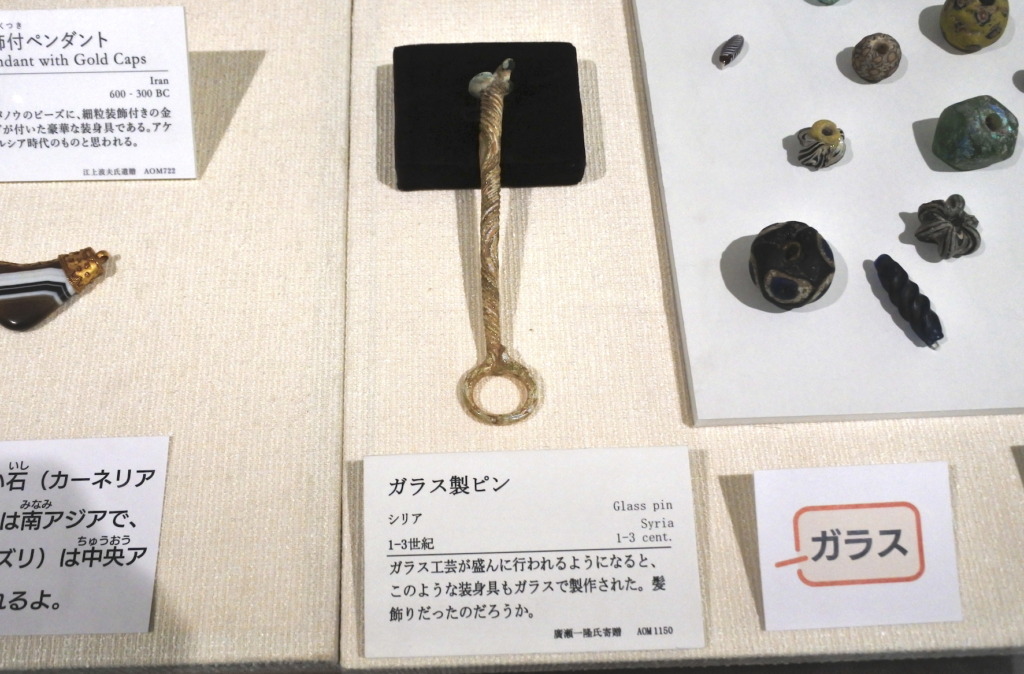

博物館オリジナルのグッズで、今回展示されている古代ガラス製のピンをイメージして作られた「ガラスペン」もあります。モチーフになったガラス製のピンは、「子どもミュージアム」の「くらし」のコーナーに展示されています。ガラス工芸がさかんな1〜3世紀ごろに作られたもので、頭の部分が鳥の形をしているアクセサリーです。

古代オリエント博物館 2025年度 夏の特別展

「みる!さわる!つくる!古代オリエントをたのしむ!子どもミュージアム」

「THE ANCIENT GLASS -古代ガラスの3つの軌跡–」

日時:7月12日(土)〜9月7日(日) 10時〜17時(最終入館16時半)

※会期中無休

入館料:一般 1,200円、大学生・高校生 600円、中学生・小学生 300円

※団体割引・障害者割引あり

所在地:東京都豊島区東池袋3−1−4 サンシャインシティ 文化会館ビル7階

問い合わせ先:03-3989-3481

公式HP https://aom-tokyo.com

公式X https://x.com/aom_tokyo

公式Instagram https://www.instagram.com/aom_tokyo/

(取材・撮影 2025年7月10日「デジタル少年写真ニュース」編集部 澤村、吉岡)

養蜂に挑戦!〜ミツバチとともに生きる〜

養蜂に挑戦!〜ミツバチとともに生きる〜