夏休み真っ盛り。たくさんのセミが鳴いています。

草むらや公園など、身近な自然環境に目を向けると、そこにはいろいろな生物がいます。

特にこの季節、「虫をとるのが楽しみ!」という方も多いのではないでしょうか?

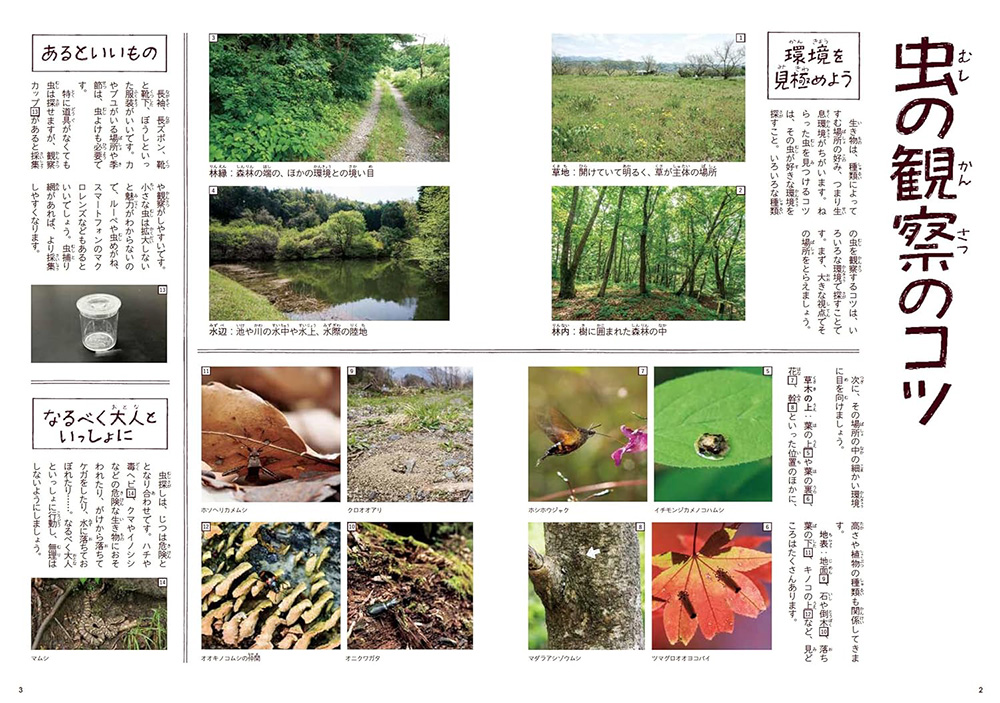

樹木や草地、水辺など、いろいろな場所に虫はいます。

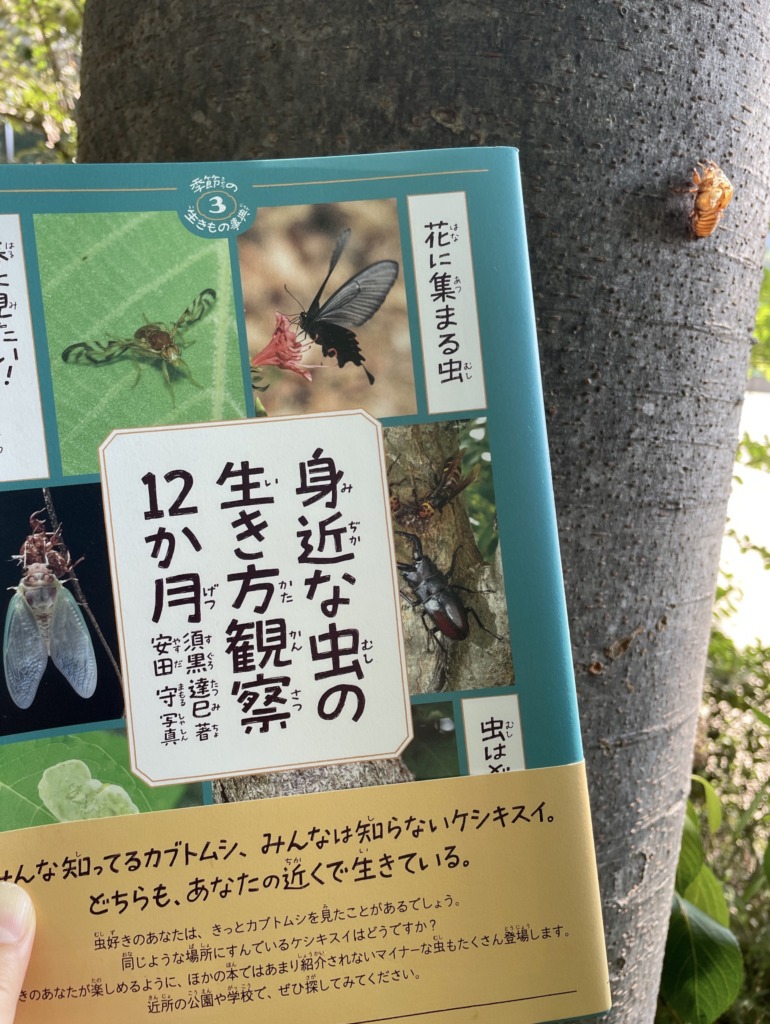

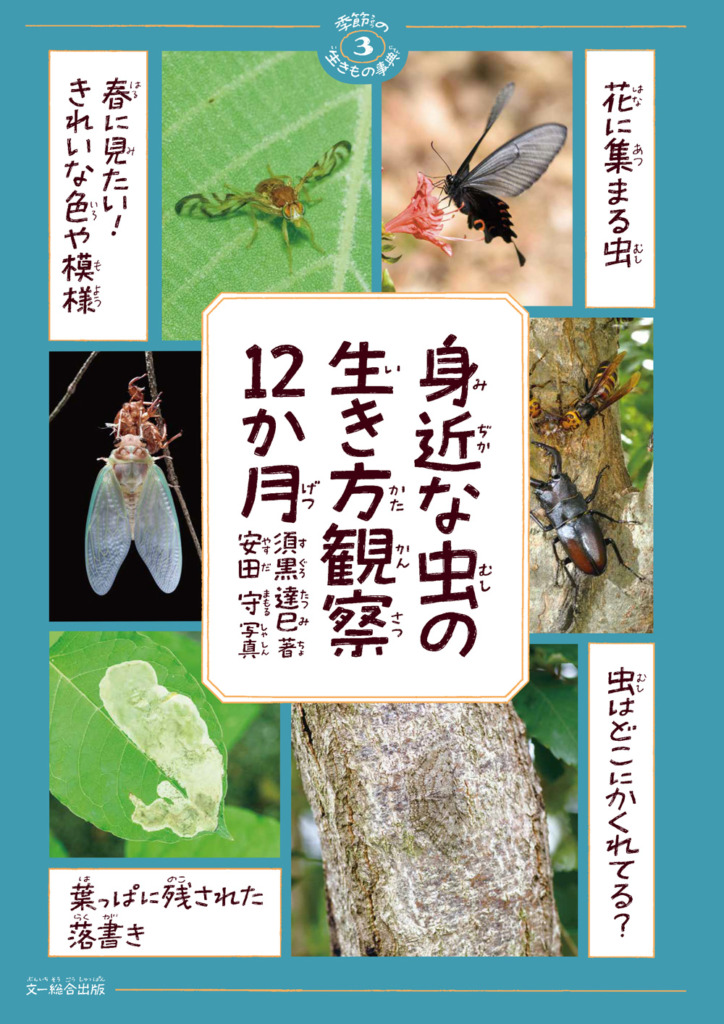

そんな虫に目を向けた、この夏おすすめの1冊が、昆虫研究者の須黒達巳さんの新刊『身近な虫の生き方観察12か月』(文一総合出版「季節の生きもの事典」シリーズ第3弾)です。

「季節の生きもの事典」シリーズは、小学生から読める内容で、小学校などでよく目にする壁新聞のような、親しみやすいデザインになっています。

著者の須黒さんは小学校の理科の先生であり、小さなお子さんがいるお父さんでもあるので、学校で、親子で楽しめる、あたたかな視点で書いていらっしゃいます。

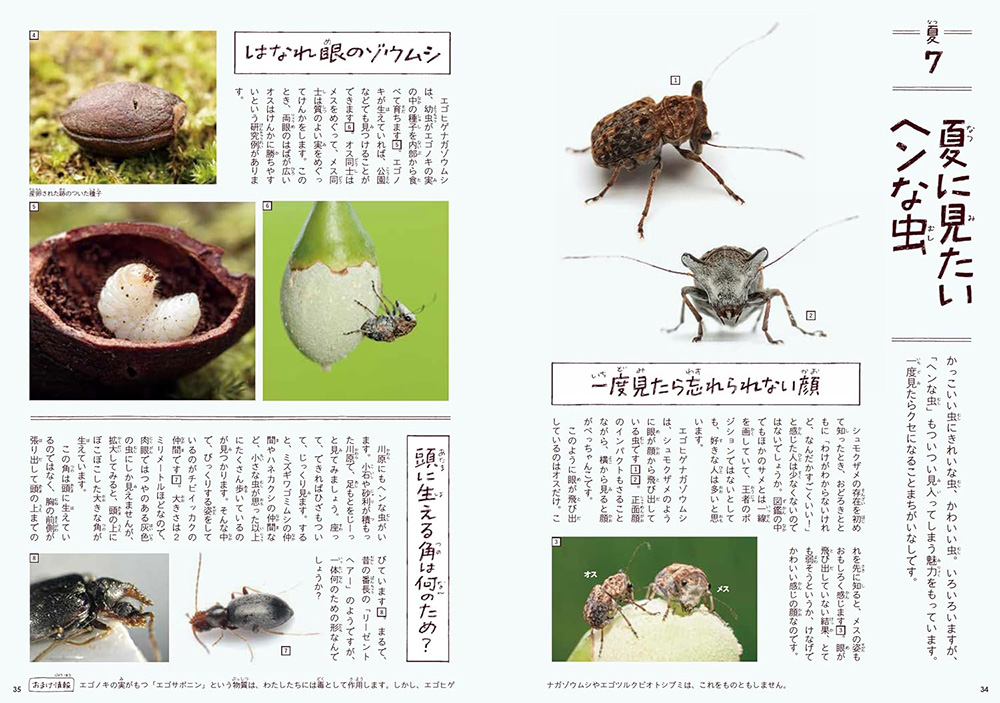

季節ごとに出会える、観察にぴったりな虫について、思わず「すごい!」と驚きの声が出るような、生きもの写真家の安田守さんの写真をたくさん使って、誰でも楽しめるよう、やさしく解説をしています。虫を観察する際の注意点も、虫の生態を考えた視点で解説しています。

「みんなが知っている虫ばかり載せてもつまらないので、勤務先の学校で見つけた虫や、身近にいるけれどなかなか気づかない虫も入れたいのですが」という著者本人からのリクエストもあり、「よく見る気がするけれど、なんだろうな?」みたいな、ほかの本ではなかなか取り上げられることのない、ちょっとマニアックな虫なども掲載されています。

この本の編集者である文一総合出版の志水さんおすすめの虫は、「トタテグモ」。

ドアのある巣穴を作るクモで、秋の項目のページに掲載されています。

「身近な公園の木の根っこが出っ張っているところやコケが生えたようなところをよく見ると、巣穴の入り口のドアが見つかる可能性があります。ドアが片開きか両開きなのがおもしろいんです。見つけて、もしドアが閉まっていたら、ちょんちょんと指でたたくと開くこともあります。ドアは糸で巣穴とくっついているので、自然にパタンと閉まるんですよ」と教えてくれました。

ちなみに志水さんがかっこいいと思う虫は、「イトトンボ」だそうです。

また、志水さんは、「この本は、身近にいるけれど、まだ見たことのない、まだ知らない虫がいて、それを見つけることができる『発見に満ちた本』です。夏休みの自由研究の参考にもなると思いますので、ぜひ読んでください」と話してくれました。

この夏は、この本を持って外に出て、知っている虫だけではなく、身近に潜んでいる知らない虫も探してみましょう! 不思議な虫が、すぐそばにいるかもしれません!

書籍情報

書名:『季節の生きもの事典3 身近な虫の生き方観察12か月』

ページ数:68ページ

サイズ:B5判

著者プロフィール

須黒達巳(すぐろ・たつみ)

1989年生まれ、横浜市育ち。専門はクモの分類学。慶應義塾幼稚舎にて理科の教諭を務めるかたわら、構内の昆虫・クモ相の調査に取り組む。著書に『ハエトリグモハンドブック増補改訂版』『ハエハンドブック』(以上、文一総合出版)、『図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか?』(ベレ出版)、『世にも美しい瞳 ハエトリグモ』(ナツメ社)など。

安田 守(やすだ・まもる)

生きもの写真家。私立中・高校で理科教員を勤めた後、写真家に。長野県伊那谷地方を拠点として、里山環境に生息する身近な昆虫をはじめとする生きものと、生きものがいる自然を撮影し、一般書や図鑑、児童書を作っている。著書に『昆虫のふしぎ発見図鑑』(山と渓谷社)、『イモムシハンドブック』『哺乳類のフィールドサイン観察ガイド』(文一総合出版)、『うまれたよ!モンシロチョウ』『うまれたよ!オケラ』(岩崎書店)、『虫のぬけがら図鑑』(ベレ出版)など。

(取材・撮影 「デジタル少年写真ニュース」編集部 吉岡)

夏だ!祭りだ!万博だ!

夏だ!祭りだ!万博だ!