日本では、男性の20人にひとり、女性は500人にひとりはいるといわれている「色覚障がい」。

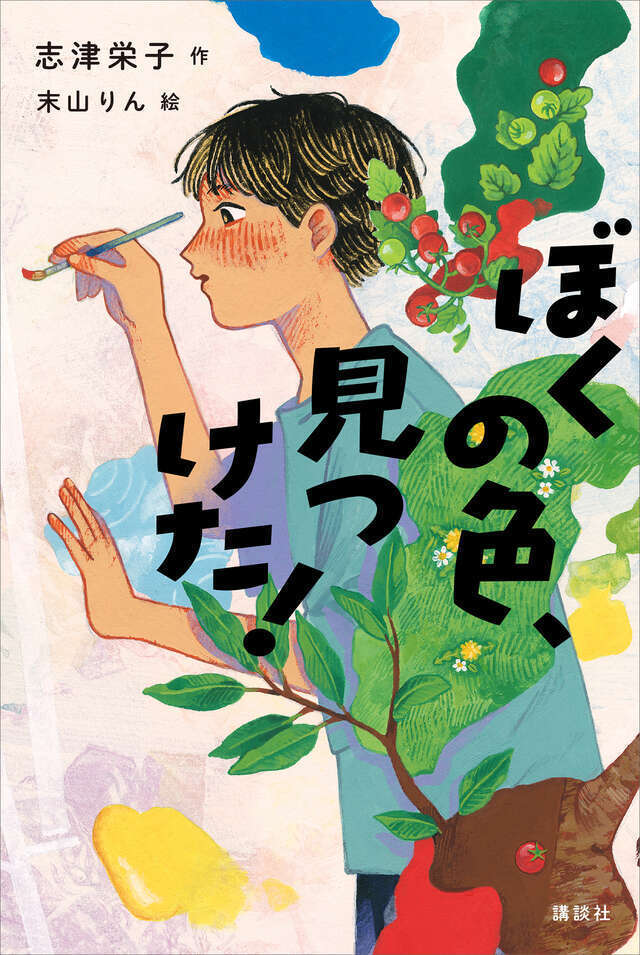

第71回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書(小学校高学年の部)に選定された『ぼくの色、見つけた!』(講談社、2024年)は、色覚障がいの主人公が、偏見やいわれのない発言に傷つきながらも、自分だけに見える色彩で絵を描くことから、自信を取り戻すという物語です。

課題図書選定後、版を重ねてベストセラー入りし、埼玉県の推薦図書にも選ばれて、入学試験の題材としても採用されるなど、話題の1冊です。

その著者である、志津栄子さんは、長年小学校教員を務め、ご自身の病気をきっかけに退職。病気が原因で障がいのある身となりながらも、児童文学作家を目指して、作品を書き続けました。何に対しても自信を持つことができない主人公が、転校生の少女と出会い、成長していく様子を描いた『雪の日にライオンを見に行く』(講談社、2023年)で、志津さんは、第24回ちゅうでん児童文学賞の大賞を受賞してデビューします。それは、今までは学校で関わってきた子どもたちに、別の形で関わるという夢をかなえることでもありました。

病と闘いながらも、作品を書くことを通して、子どもたちに思いを伝える志津さんに、お話を伺いました。

──志津さんは、子ども時代どんな子どもでしたか。

2つ上の兄と6つ下の妹がいる、3人きょうだいの真ん中で育ちました。あまり手がかからなかった子だったのではないかと、自分では思います。

家では母が祖父母を介護しており、私なりにお手伝いをしましたが、もっと助けてあげたかったと思うことがあります。父母が他界したあとも、きょうだいとは仲良く付き合っています。

──児童文学作家になる前は小学校で教員をされていましたが、先生になったきっかけを教えてください。

話すと長くなってしまうので、このお話はまたいつか、ということにしたいのですが、いわゆる「教師を目指して一直線!」というわけはなかったです。ただ、子どもに関わる仕事につくことができて、とても幸せでした。

──教員として子どもたちに教える際にはどのようなことを心がけていましたか?

まず、子どもの立場に立つということです。言葉にするのは簡単ですが、それは実はとても難しいことのように思えました。ある人が、「子どもはみんなナイフを持っていて、時として、それを親や教師に向けてきます。でも、子どもの立場に立ち切って伝えた言葉は、必ずその子の心に残ります」と言っていました。「立ち切る」とは、なんて厳しい言葉だろう。それに「心に残る」なんて、あいまいでよくわからないと感じました。私はその言葉を胸にしまい、長い時間をかけて、その答えを探しました。

あるとき、成人式に招かれたので行ってみると、小学1年生のときに担任をした子がいて、こんなことを話してくれました。

「僕が授業中に居眠りをしていたので、みんなが起こそうとしたんです。だけど、先生は僕に上着をかけてくれて、みんなに『起こさないでね』って言ってくれたんですよ」

当時、その子の家は小学校からは遠かったのですが、それでも毎日一生懸命歩いて通学してくれましたので、疲れているだろうな、このまま寝かせておいてあげたいなと思ったんです。それをその子が覚えてくれていたことに、驚きました。

子どもたちは一人ひとり違うのだから、全員に同じ接し方をすることが平等ではないことを再確認しました。

「子どもの立場に立ち切る」とは、肝心なところを間違えなければ、案外単純なことなのかもしれません。

──教員時代に、特に印象深いエピソードや思い出があれば教えてください。

ある学校で、小学6年生の担任をしていました。めったにないことなのですが、その子たちが1年生のときも担任をしていたんですね。身長だって、1年生から6年生になれば30cm伸びます。ずっと見守ってきた子どもたちでした。

卒業を控え、将来の夢などを話し合っているときに、「先生の夢は?」って聞かれたんです。即答できなくて、「う~ん……おばあさんになって学校の先生を退職したあとは、みんなのことをお話に書こうかな」などと答えた記憶があります。苦し紛れに言ったのかな。当時、私は子どもたちが書いた日記を学級通信に掲載して、みんなで読み合うのが楽しかったからかもしれないです。

そのクラスに、二人の男の子がいました。1年生のときは二人は仲が良かったのですが、2度目の担任をした6年生のときには、二人の関係は変わっていました。みんなに聞いてみたところ、3年生のときに大げんかをしたそうで、それ以来、口をきいていないということがわかりました。二人は6年間同じクラスで、4年も口をきいてないなんて、頑固者ですよね。ほかの子どもたちは二人を仲直りさせようとして、いろいろな作戦を考えました。体育の授業でバスケットボールをしたときには、二人を同じチームにしたら協力するのではないかということで、二人にそれを伝えたところ、一人はしぶしぶ承知しましたが、もう一人は怒って家に帰ってしまいました。

放課後、私が家に帰ったほうの子の様子を見に、彼の家に行ってくると子どもたちに伝えると、子どもたちも私についてきました。彼の家では、当時流行していたゲームをみんなでしました。

5時になったので、私は彼に「この本借りるね」と1冊のマンガを手に取り、「明日学校で返すから」と伝えました。意地っ張りな子にはそういう言い方をしたら通じるかな、と思ったんです。

小学校に帰って、一人で教室の片づけをしていると、一人の男子が入ってきました。「どうしたの?」と声をかけると、「先生、おばあさんになったら、この話を書けばいいよ」と言うんです。思いがけない言葉でした。二人が仲直りをしないで私が落ち込んでいるんじゃないかと気にかけて、わざわざ教室に戻ってきてくれたことに、胸がいっぱいになりました。

翌日、家に帰ってしまったほうの子は、いつもどおり学校に来ました。結局、二人がみんなの前で仲直りをすることはなかったのですが、バスケットボールのときには同じチームでいっしょに活動していました。

何年もあとになって、私は教室に戻ってきてくれた子のことを思い出し、今ごろになってその優しさをかみしめています。「おばあさんになったら……」というのは、精いっぱいの慰めの言葉だったんですよね。

私はもうおばあさんなのかな、そろそろあのクラスのことを書こうかななどと思いつつ、子どもたちに支えられて今までやってこれたのだと感謝しています。

──教員生活の中で、次つぎに病気が発覚し、副作用などに苦しんで、泣く泣く退職することになります。そこから物書き修行に入り、作品を書き続けましたね。

教職を退いたときに、私は物語を書きたいと思ったんですね。作家になりたいとまでは思ってもみませんでしたが、書くことが救いでした。それと同時に、自分と向き合う苦しい作業でもあったんです。

自分が生きてきたことの「貯金」のようなものを切り崩して、涙を流しながら、書いて、書いて、また書いて……。そんな日が続きました。そのうちに心が洗われていくような、不思議な感覚を覚えました。

──ご自身もたいへんな思いをされていると思います。それでもたくさんの作品を書き続けた理由を教えてください。

私は、自己免疫疾患を抱えています(※自己免疫疾患:本来体を守る免疫の仕組みに異常が発生して、体の一部を攻撃してしまう病気の総称)。その症状が、いつ体のどこに現れるかわからないですし、服用している薬の副作用も次つぎと出てきて、本当に冷や冷やする毎日です。

教員のときは、教室で子どもたちの書いた日記を読むのが楽しみでした。書くことは自分を見つめること、そして相手の思いを知ることでもあります。

たとえば、「人を傷つけるような言葉を言ってはいけません」と大人は言うでしょうし、それは子どもだってわかっているけれど、実際に「バカ!」って言ってしまう自分がいたりするんです。そこを考え合うのが「教室」という場所なのではないかと思いますが、それは理想でしかなく、今の学校でそんなのんきなことを言っている人はいないのかもしれません。本音でぶつかり合うとか、わかり合うとか、ほとんどおとぎ話の世界なのかもしれない。だったら、私はそのおとぎ話を書くことにしようと思い立ちました。

今は日記を書いてくれる子どもたちがそばにいないので、自分で書くしかありません。

というか、「私が書く番が来た!」「今までに出会った子どもたちのことが書きたい!」そんな思いで物語を書いています。私はもう担任の先生でもなんでもないからこそ、やっと子どもたちの本当の気持ちを代弁できるようになったのではないかと思います。

ただ、今も私は作家なのかはわかりません。書きたいことがたくさんあるから、もう少し続けてみよう、そんな感じです。マラソンランナーにたとえるなら、あの電柱まで、そこまで行ったらその先の電柱まで走り進んでみようという感じでしょうか。

──今まで教えてきた子どもたちが、志津さんの原動力になっているんですね。

人ってもう会えなくなってしまったあとに、その人を理解して優しい気持ちになれるのかもしれません。どうして、いっしょにいるときにはわからないのでしょう。『ごんぎつね』(新美南吉:著)を読むと、いつもそう思います。だから、書かなきゃ!って。 書きたいことは、あとからあとからわいてきます。

──そうして書いてきた作品の1つが入賞して、作家生活へとつながりましたね。

初めて書いた長編『由佳とかっちゃん』が「ちゅうでん児童文学賞」の優秀賞をいただいたとき、まるで大きな誰かに手を引かれているように感じました。

入院中、主治医から在宅酸素療法を提案されて落ち込んでいると、唯人の声がします。「おれが代わりにどこにでも行ってやる」と。唯人は『雪の日にライオンを見に行く』の主人公で、この作品が私の作家としてのデビュー作となりました。

物語の中の子どもたちは、私の手を離れると、広い世界に出ていきました。どこにでも行けるし、誰にでも会える。こんなすてきなことってあるのですね!

──好きな作品、もしくは作家になろうと思ったきっかけになった作品はありますか?

野村一秋さんの『しょうぶだしょうぶ! ―先生VSぼく―』(文研出版、2013年)を最初に読んだのは、教師をしていたころ、学校の図書室でした。イサムくんと上山先生のやりとりが、とてもおもしろく書かれていました。学校を舞台にした作品にありがちな、お説教くさい(と感じる)ところが少しもないのも、よかったです。そのときは、「えーっ、こんなことを書いている人がいるんだ」と思いました。

数年後、退職してからもう一度読んでみると、「あーっ、これを書けばいいのか!」と、納得する作品でした。子どもの気持ちを代弁し、応援するような作品。「これを私も書きたい!」と思ったんです。

──お話を書く際には、どのような作業をして書いていくのですか?

まずは、書きたい場面から一気に書いていきます。もちろん、取材も欠かせません。「1日10枚ルール」というのを自分に課して、毎日その話を10枚以上書きます。

『ぼくの色、見つけた!』は、信太朗が雨上がりの公園で目覚めるシーンからスタートして、行ったり来たりしながら自由にどんどん書いていきました。

2週間ほど続けて、200枚を超えたぐらいのところでプロットをまとめて、全体を見て推敲していきます。プロットができた段階で、第1稿は7~8割くらい書けましたが、そこから完成までがまだまだ長いのです。

編集者さんに見てもらうことが大事だとわかったので、最近はプロットを早めに書く努力をするようになりました。

──作家として過ごす1日の生活を教えてください。

朝、カップにカフェオレをなみなみと注いで、昨日書いたものを読み返します。パソコンの画面で見るのではなく、プリントアウトした原稿を見ます。その時間がとても楽しく、あれこれと書き込んでいるうちに、お昼になってしまうこともあります。

長い間、分刻みの生活をしてきたので、「毎日が日曜日って生活はどんなものだろう、さみしくないかな」などと思っていたのですが、なかなかいいものでした。

基本的には、午前中に執筆活動。調子が乗ってくると、1日中ずっと書いていることもあります。午後は、体調がよければ外に出かけることもありますし、友人が訪ねてくれる日もあります。体がつらいときは、少し休みます。

病院に行く予定がいくつか入っていますが、今はそれも仕事みたいなものです。自分で運転していく気力、体力を保つことが課題ですが、無理なときはタクシーも利用します。

心の向くままに夜も書いていますが、長いこと、薬の副作用で眠れない日が続いたので、夜更かしはしないように気をつけています。肺を患ってからは、もう何年も上を向いて眠ったことがありません。クッションを積み上げ、そこにうつ伏せる格好で寝るので、眠りは浅いと思います。そんな夜には、物語の中の子どもたちと会話をしていることもあります。

(2)に続く(https://schoolpress.jp/bokunoiro2/)

志津栄子先生プロフィール

岐阜県在住。

2022年、『雪の日にライオンを見に行く』にて、第24回ちゅうでん児童文学賞大賞受賞。

自身2作目となる『ぼくの色、見つけた!』が、第71回「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書に選出。

(取材:「デジタル少年写真ニュース」編集部 吉岡)

これはなんの虫?

これはなんの虫?