Tweet

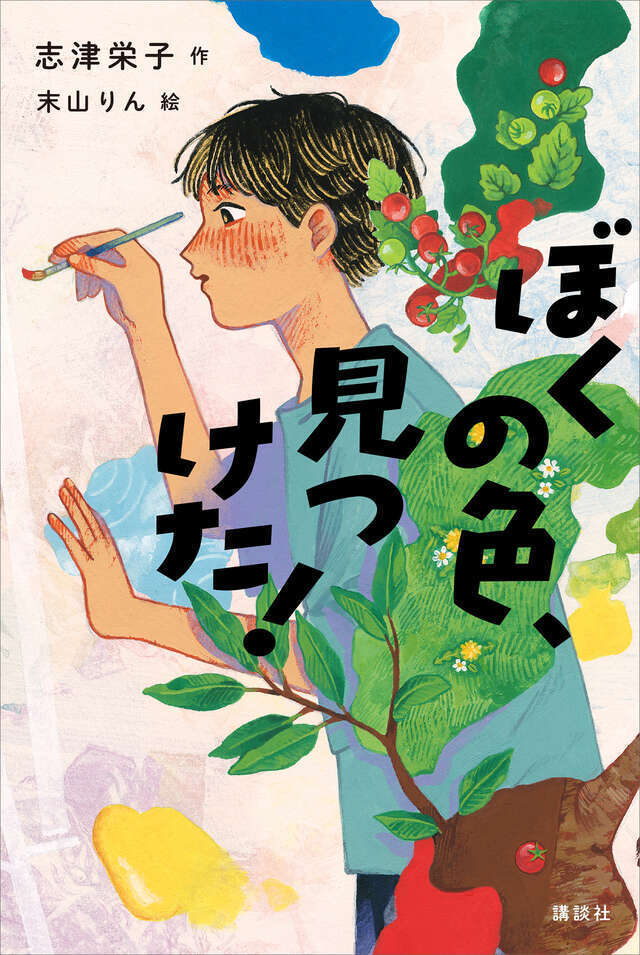

──『ぼくの色、見つけた!』は、どのようなきっかけやアイデアから生まれたのでしょうか?

「色覚障がい」は、男性で20人にひとり、女性で500人にひとりいるといわれています。程度の差こそあれ、教室の中に1~2人はいることになります。

学校での検査がなくなってからは、本人もそれと気づかないまま、大人になってしまう人もいるようです。生まれもっての特性なので、本人も周囲の人も気づかないことが多いのでしょう。それゆえ、あまり理解されていないとも思うのです。

私が担任をした子どもの中にも、色覚障がいの子どもが何人かいましたが、本人よりも、保護者のほうが心配されている印象でした。そのときは私もいっしょになっていろいろと調べたり、聞いたりしました。そうしているうちに、色覚障がいのことがよくわからないから、不安になるのだと気づいたのです。知ることは大切です。正しく理解したいと強く思いました。

誰にでも、弱いところや苦手なことがあります。大きくなればなるほど、それを隠し、人に見せないようにして生きていくのだろうと思います。それならば、せめて小学校の教室という場所では、弱い自分を出せたらいいのに。それができたら、子どもたちはもう少し生きやすくなるのではないかと考えました。

ありのままの自分を見せるのは、難しいことかもしれません。でも、一歩踏みだせたら、教室は居心地のいい場所になるにちがいない。本人にとっても、受け止める子にとってもです。そんな願いをもって、この物語を書き始めました。

──物語の始まり方がとても印象深かったです。

書き始めたときは、『みどりのララ』というタイトルでした。「ララは生きていくのに必要な芯みたいなものかしらね。これがあるから私は大丈夫って思えるのよ」と、主人公の信太朗の祖母が言っています。最初からそれを書きたいと思っていたのですが、「ララ」が何なのか、物語にどう絡めていけばいいのか、悩みに悩みました。ただ、文字で書いただけでは伝わらないことはわかっていました。

それで、信太朗の母が描いた絵本という形で冒頭に書くことにしたのです。ダンスの好きな女の子や、高い山に挑戦する登山家、新しい帽子をかぶったおばあさん、拍手をあびる手品師、情熱的なトランペット吹きの青年、ふきげんな小説家、レイラを抱きしめるママ……。絵本の中には、自分らしく生きたいと願う人たちがいます。

「ララはそのときどきで変わっていくのかもしれないし、いくらさがしても見つけられないこともあると思うわ。だから本物のララを見つけられたらきっと幸せね」と、祖母は言います。物語の中で、信太朗が絵のタイトルを『みどりのララ』にしたのは、雨上がりのみどり(信太朗が感じた世界)の中に、自分にしか描けない色を見つけたからです。ここが、物語のテーマになっています。

──主人公が自らの障がいに対してとてもポジティブなところもすごいなと思いました。先生の「障がい」に関する考えを教えていただいてもよろしいでしょうか?

私は、難聴の子どもを二人担任しました。配慮をしていたつもりだったけれど、それでよかったのかはわかりません。

人は耳だけで音を聴いているわけではなく、目で見たり、肌で感じたりしたことから情報を得て、理解しています。それで日常生活は困らないようですが、周りの人と比較して、もし「劣っている」と感じてしまったら、どうやってフォローすればいいのでしょう。親や先生、クラスメイト、それぞれの立場からできることはあるはずだと、今も考えています。

生まれつき、そういう状態だったというのと、途中から障がい者になったというのは違うと思いますが、実は数年前に持病が悪化し、私も補聴器ユーザーとなりました。今まで聴こえていたのに……、という喪失感。当たり前だったことが当たり前でなくなることにとまどいましたが、受け入れるしかありません。

補聴器が必要になって初めて、私はあの子たちのことを何もわかっていなかったんじゃないかと思いました。当事者でなければ、本当に理解することはできないのかもしれません。でも、想像することはできるし、学習することもできるはずです。

そのあと、在宅で酸素吸入をすることになって、自分が障がい者に認定されると、「こんな格好で外出するのはいやだなあ」と思いました。

想像してみてください。眼鏡と補聴器、酸素のカニューラ、マスク。これだけ耳に掛けて外に出る姿を。ひきこもりたくなり、死にたい気分にもなりました。

でも、家から出てみると、町の風景もまた違う角度から見ることになりました。私の町の郵便局は、駐車場が離れたところにあります。仕方なく歩いていると、雨に降られてしまいました。右手でボンベを載せたカートを引き、左手で荷物を持つと、傘を差すことが難しくなります。ほんの数十mの距離を以前は走っていけたのですが、そのときはぬれて歩くしかありませんでした。すると、私の後ろから、知らない人が傘を差しかけてくれたのです。素直に感謝しました。

答えになっているかどうかはわかりませんが、「障がい」は、隠しても隠し切れないものだと思います。人に見せることも、助けられることも、決して恥ずかしいことではないと知りました。実は、次の作品では、弱者が乗り越えるというより、周りの人たちが気づく。そんなことが書けたらいいなと思っています。

──信太朗と友行がだんだん心を通わせていくところも、先ほどの先生のエピソードをちょっとほうふつとさせるなと思いました。

終わりのほうに、学校を休んでいる信太朗のところに友行が訪ねてくるシーンがあります。「おつかいの途中でさ、通りかかったから」などと言っているのですが、本当は心配して様子を見にきたのでした。「あー、ズル休みだよ」と答えると、「やるなあ、信太朗のくせに」と返します。こんなやりとりができる二人になったんだよ、というところを書きたかったわけです。子どもって、少しずつだけれど、確実に進歩しているもので、それは相手との関係性から生まれてくるのです。

信太朗が「シャンと胸を張った」のも、ララを見つけた自分自身に対してはもちろんですが、周りの人たちに対しても胸を張ることができたのではないのかな。そんなことを思いながら、書きました。「ぼくの虹は5色でいい」というのは、人と比較して落ち込む必要がなくなったということなのです。

──この物語には、先生の経験がたくさん詰め込まれているように思います。

登場人物には、モデルになった人がいます。教師をしていたころに出会った子どもだったり、幼いころの自分自身だったり。

やんちゃな子、負けず嫌いな子、算数が苦手な子、習字の原先生も、担任の平林先生も……、私が出会った人たちなのです。あの人なら、こんなふうにするんだろう、こんなふうに言うんだろうなと、想像しながら書きました。

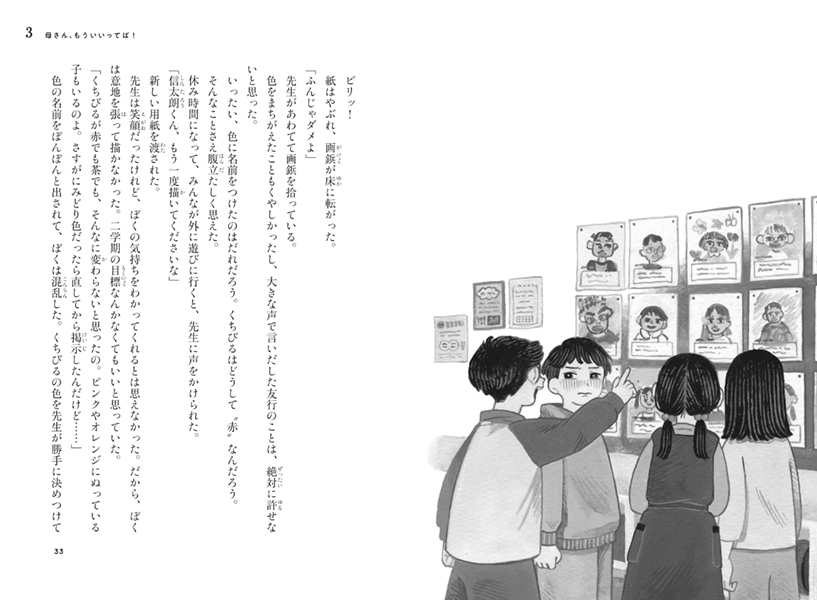

たとえば、浩美。友行の手の甲に鉛筆の筋をつけてしまいますが、謝りたくないと言います。彼女は「今さら、一輪車に乗れないカッコ悪い自分を人に見せられない」のです。

たとえば、郁人。「ああ、また悪い癖が出ちゃったよ」と授業中にトイレに行って、長い時間かかって手を洗っています。「いい子」でいるために、無意識のうちにストレスをためているのかもしれません。

たとえば、さつき。苦手な算数の時間、「九九の表、役に立つわあ」と言いながら、割り算に取り組んでいます。

学校を休んで絵を描いている信太朗に向かって、「そういうのって、一生のうちに何度もあることじゃないからな。つかまえろよ」と言う父さんも、順を追って読んでみてほしいです。工場の仕事を卒業したい、という葛藤を抱えています。

そして、愛すべきは友行。こういう子、隣にいませんか?

信太朗だけは完全にオリジナルのキャラクターで、どう動くかまったくわかりませんでした。書きながら、信太朗といっしょに考えて、作者である私も成長していったように思います。

以前『画鋲』という作品を書いたのですが、主人公の希が友達の靴の中に毎日ひとつずつ画鋲を入れてしまう話です。いけないことだとわかっているのに、やめられなくなってしまう。これは実際にあったことで、そのときは、話し合って、謝って、仲直りをして……。そんなことをして解決したような気になったのだけれど、希は心の底でどう思っていたのか、どうしたら本当の意味で救われたのか、考えれば考えるほどわからなくなります。物語にも、日常の中で起こったことにも、きっと続きがあるのでしょうね。読んだ人にいっしょに考えてほしいな、という思いがあります。

私の本を読んでくれた人は、自分と似ているなと感じる人を見つけるのかもしれません。その誰かに心を重ねてくれたら、うれしいなと思います。

「この話、私のことかも」と思ったり、「そうそう、私が言いたかったのはこういうことだ」とうなずきながら読んでくれる人がいたら、最高です。

──特にここが読みどころというところはありますか?

信太朗がゴッホの絵と出会う場面や、友行に色覚障がいのことを打ち明けるところ、雨上がりの公園で自分だけの色に目覚めるところなどは、苦心して書きました。

やはり、今まで弱点だと思っていた「色」に救われる信太朗に共感してもらえると、うれしいです。

──先生のこれからの目標や挑戦したいことなどはありますか?

24時間、酸素吸入をしなければならない生活は不便です。ご飯のときも、お風呂のときも、寝るときもカニューラは外せません。本当のことを言うと、不便なんてものではなくて、ほとんど恐怖です。今まで酸素を意識して生活してきたことなんてなかったけれど、もし、これがなかったら、呼吸が満足にできなくて、苦しくて……。

そういう自分を受け入れ、ものを書いて生きていくという覚悟ができるまでに、時間がかかりました。書きたいことは、まだまだたくさんある。だから、もう少し生きていようと、いつも自分を励ましています。

今考えているお話は、いくつもあります。

低学年では、「いい子でいなくっちゃ」と何かにとらわれている子が、一歩を踏みだせるようなお話です。

ウシなのに、せっかちなナナコちゃん。ニワトリなのに、朝寝坊なココミちゃん。キツネなのに、うそが苦手なショウマくん。アリなのに、まっすぐ歩けないヒナコちゃん。ヘビなのに、優しいカンタくん。あなたのままでいいんだよ、と言ってあげたいです。

中学年では、在宅酸素療法のことを知ってもらえるようなお話を書きたいです。主人公の父親が、酸素ボンベを運ぶ仕事をしているという設定です。

高学年では、発達障がいなどの困りごとを抱えた子どものことを書いています。弱者が乗り越えるのではなくて、強者が気づくようなお話を書きたいと思って、いくつか構想を立てているところです。物語の中の子どもたちが、私の手を離れて広い世界に出ていく。今日も、私の知らないどこかの街で、私の知らない誰かと出会っているのだと思うと、わくわくします。

──最後に、読者である子どもたちに向けてメッセージをお願いします。

ありのままの自分を好きになれたら、すてきです。言葉で言うのはたやすいけれど、「自分が好き」だなんてとても言えないですよね。私も言ったことはありませんから。

でもね、あなたはあなたのままでいいんですよ。誰にだって、弱いところや苦手なことがあります。それを人になんとかしてもらうことはできないのですが、わかってくれる人がそばにいたら、いっしょに困ってくれる人がいたら、世界は変わるんだと思います。そんな中で、あなたが誰かに寄り添うこともあるでしょう。

「犬も歩けば棒に当たる」という言葉があります。ほんの少しリアクションを起こせば、良くも悪くも自分に返ってくるという意味だと思うのですが、何もしなかったら、そのまま時はどんどん流れていってしまいます。一歩踏みだせば、世界は楽しい。病気になって、生きがいだった仕事をなくした私が起き上がれたのは、物語を書き始めたからです。そうです、転んだら起きればいいのです。

立派な目標なんてなくてもいいの。前へ前へ、明るいほうへ。

あなたが行きたいと思う未来を、思い描いてみませんか。

志津栄子先生プロフィール

岐阜県在住。

2022年、『雪の日にライオンを見に行く』にて、第24回ちゅうでん児童文学賞大賞受賞。

自身2作目となる『ぼくの色、見つけた!』が、第71回「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書に選出。

(取材:「デジタル少年写真ニュース」編集部 吉岡)

あなたが描く未来は何色ですか?

あなたが描く未来は何色ですか?