1875年6月1日に東京気象台(現在の気象庁)において、日本の気象業務としての気象・地震観測が始まりました。この日は「気象記念日」として制定されています。

みなさんにもなじみ深い天気予報は、1884年6月1日に始まりました。

最初の天気予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」(全国的に風の向きは定まらず天気は変わりやすい)という、全国の予想をたった一文で表現するもので、人が1日3回観測し、記録も紙に書いていました。

今年は気象業務が開始されてから150周年ということで、気象業務150周年企画展「地球を測る」が、国立科学博物館(東京・上野公園)で6月15日まで開催されています。

日本における自然現象の観測方法やその歴史をたどりながら、これまでに蓄積されてきた観測データから地球環境やその変化が明らかになってきたこと、さらに将来の予測にも大きく貢献していることをわかりやすく紹介しています。

展示は、中央ホールの「人はなぜ地球を測るのか」、展示室の第1章「自然現象を測る」、第2章「大気と海を測る」、第3章「地球内部を測る」、第4章「宇宙や空から地球を測る」で構成されています。それぞれの「章」の入り口には子ども向けのクイズなどが掲示されており、中の展示を見ると、その答えがわかるようになっています。中央ホールから展示室へ、または展示室から中央ホールへと、どちらから見ても楽しめるようになっています。

【展示の内容】

〈中央ホール「人はなぜ地球を測るのか」〉

この企画展の入り口ともなる中央ホールの展示の見どころは3階まである大きなバナーです。地上から宇宙まで、地球観測が何を使ってどのように行われているかをわかりやすく示してあります。

〈第1章「自然現象を測る」〉

明治時代になり、日本の近代化が進む中で、自然現象の観測が日本でどのように始まったのかを紹介しています。

日本の近代化は西洋の技術を取り入れることから始まり、それは気象や地震の観測でも同じでした。

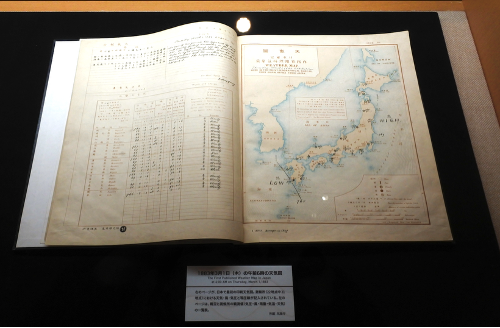

日本での本格的な気象観測が始まったのは1872年。貿易をするためには海の観測が必要であるということで、北海道の函館に観測所をつくりました。1883年には、日本初の印刷天気図がつくられました。

西洋の技術者が日本に来てまずおどろいたのは、地震の多さでした。1880年に横浜市で起きた地震をきっかけに、世界初の地震学会が発足。日本の地震学の始まりは、世界の地震学の始まりでもありました。

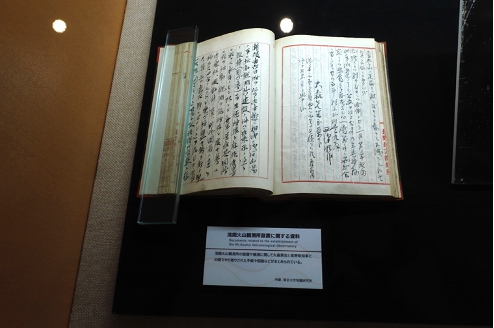

火山などの研究も、地震学の研究者が行っていました。日本初の火山専用観測所となる「浅間火山観測所」は1911年8月26日に設立され、当時の資料なども展示されています。その日は、2024年から「火山防災の日」として制定されました。

〈第2章「大気と海を測る」〉

気温や湿度、海水温などを正確に観測・記録することで、わたしたちの身の回りの環境をより客観的に把握できるようになります。過去の変化を分析することは、将来の天気や気候の傾向を予測する手がかりにもなります。海や大気の観測は、わたしたちの生活に欠かせないものです。

高気圧、低気圧という言葉を知っていると思いますが、昔の人は気圧が高くなるとどうやら天気がよくなる、気圧が低くなるとどうやら天気が悪くなるというのを経験的に知っていました。昔の湿度計として使用されていた「毛髪湿度計」は、その名の通り、湿気による人の髪の毛の伸び縮みの変化を紙に記録していました。

海の様子を知ることは地球の気候変動を知るうえでも欠かせませんが、気象庁の気象観測船の模型なども展示されています。

〈第3章「地球内部を測る」〉

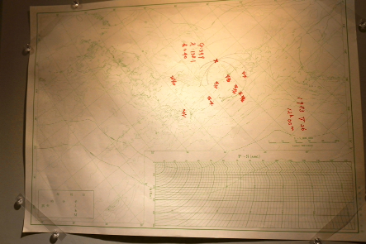

地震、火山、地磁気、地殻変動などは、たくさんの場所で精度の高い観測が必要になります。今では海の中などにも地震計や津波計があり、地震の場所や大きさ、動き方をコンピュータで把握できますが、昔は地図にコンパスなどで手書きをして、線と線が交わったところから震源を決定していたそうです。

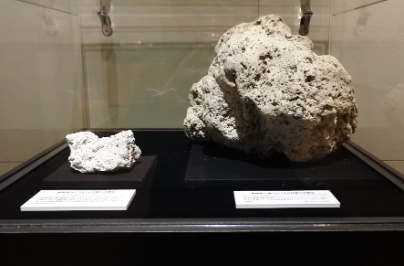

日本には火山がたくさんありますが、地上だけではなく海底にもあります。2021年福徳岡ノ場で発生した海底噴火で発生した軽石のうち、最大級のものも展示されています。

〈第4章「宇宙や空から地球を測る」〉

今では、空や宇宙など、より高いところから地球を観測できるようになりました。人工衛星や航空機を使った地球観測について、紹介しています。

空からの測量や地震観測に活用されているのは、航空機です。地上からアクセスが困難な場所、危険な場所の観測・撮影、地震などの自然災害が発生した地域の状況を正確に把握するための撮影などが行われています。

空より上の宇宙から地球を観測している人工衛星のひとつが、「人工衛星ひまわり」。現在は8号と9号が活躍中で、その歴史についても展示されています。

企画展「地球を測る」は、歴史、気象、災害、宇宙などから日本の気象や地球観測のあゆみをたどる展示となっています。また、日本館や地球館の常設展に、関連した展示もあるので、あわせて見に行ってみましょう。

【気象観測のあゆみ】

1875年 気象業務の開始

1883年 天気図の作成開始

1884年 天気予報の開始

1921年 観測船による海洋気象観測開始

1932年 富士山頂観測所の設置

1938年 ラジオゾンデによる定常的な高層気象観測開始

1954年 気象レーダーの現業運用開始(大阪)

1957年 南極昭和基地における気象観測開始

1959年 電子計算機を用いた数値予報を開始

1965年 富士山レーダー完成

1971年 全国20か所の気象レーダー観測網の完成

1974年 アメダス(地域気象観測システム)の運用開始

1978年 静止気象衛星ひまわり観測開始

1996年 気象庁ホームページ開設

2019年 目視観測通報の自動化

2020年 新型気象レーダーの順次整備開始

2022年 ひまわり9号運用開始(現在運用中)

【気象業務150周年企画展「地球を測る」】

会場:国立科学博物館日本館1階 企画展示室及び中央ホール

開催期間:6月15日(日)まで

開館時間:9時〜17時 ※入館は各館閉館時間の30分前まで

休館日:月曜日 ※6月9日(月)は開館

入場料:一般・大学生:630円(団体510円)、高校生以下及び65歳以上:無料

※本展は常設展示入館料のみでご覧いただけます ※団体は20名以上

ホームページ:https://www.kahaku.go.jp/event/2025/03observingearth/

(取材・撮影:2025年3月24日 「デジタル少年写真ニュース」編集部吉岡)

身近な樹木に気づく、見つける、ふれてみる 『身近な樹木の生き方観察12か月』

身近な樹木に気づく、見つける、ふれてみる 『身近な樹木の生き方観察12か月』