Tweet

みなさんが一度は読んだことのある「学習マンガ」。

科学・歴史・伝記など、さまざまなテーマをわかりやすく教えてくれる人気のマンガです。

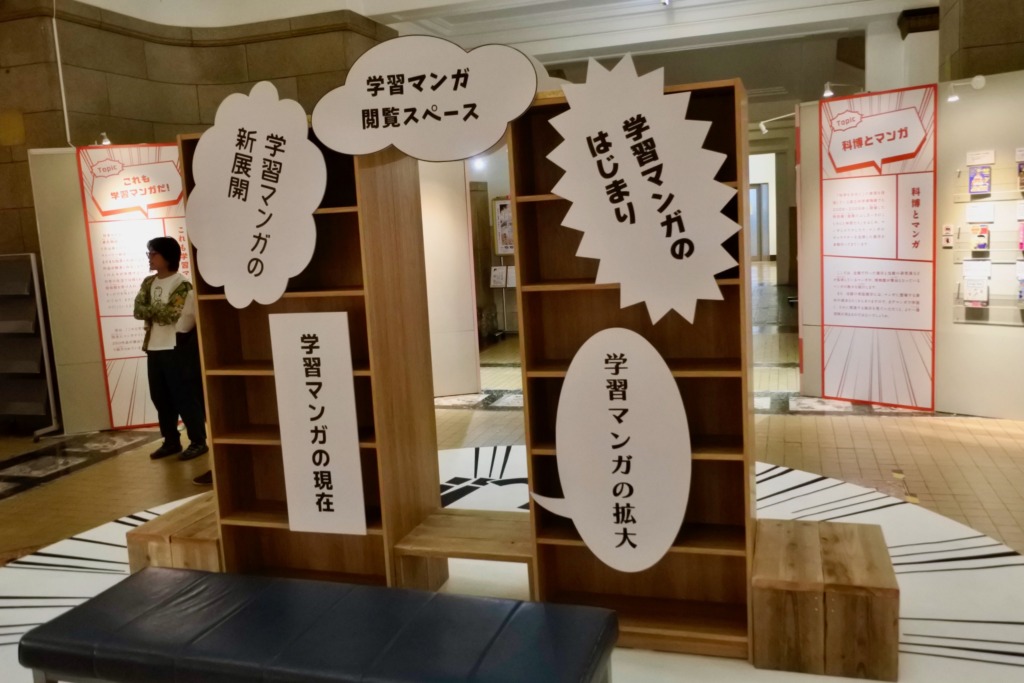

そんな学習マンガをテーマにした企画展「学習マンガのひみつ」が、国立科学博物館(東京・上野公園)で11月9日(日)まで開催されています。

国立科学博物館の理事・副館長である栗原祐司さんは、今回の展示についてこう話しています。

「学習マンガに注目した展示は、当館として初めてのチャレンジです。学習マンガの魅力や広がりを紹介することで、子どもたちに学ぶことの楽しさを伝えたいと思いました。実は、当館の研究者の中には学習マンガの監修(内容の確認やアドバイスをすること)に関わっている人も多いのです。また、国立科学博物館の常設展示には、マンガに出てくる資料や標本もたくさんありますので、先にマンガを読んで勉強してから来館していただくと、より理解も深まります」と話し、たとえば、昨年まで国立科学博物館の副館長で、現在は名誉研究員の真鍋真先生は、恐竜の専門家として、多くの恐竜マンガの監修をしています。そのマンガを読んで「真鍋先生のような恐竜の研究者になりたい!」と思う子どももたくさんいるということでした。

栗原理事は、さらに「特にお子さんや若い世代の人に『学ぼう』という気持ちを持ってもらえたら、うれしいです」と続けました。

そうした思いから、子どもたちのために、会場の中央ホールには、学習マンガを自由に読めるコーナーも設けられています。

展示は、「第1部:学習マンガの歴史」(企画展示室)、「第2部:トピック紹介」(中央ホール)と大きく2つに分かれています。「学習マンガから学ぶことっておもしろい!」と感じられる展示になっていて、さらには、ふだん読んでいる学習マンガの背景や、その時代の漫画家たちの思いなども感じとることができます。

第1部:学習マンガの歴史(企画展示室)

学習マンガの研究者である、京都精華大学国際マンガ研究センターの伊藤遊特任教授は、第1部の内容について次のように話しています。

「学習マンガの歴史を、戦時中から現代まで、大きく4つに分けて紹介しています。社会の変化に合わせて、学習マンガのテーマや表現、読者の対象も変化してきました。博物館でこのような展示が行われること自体が驚きですが、これも学習マンガが社会の中で重要な位置を占めるようになったからです」

〈第1章:学習マンガのはじまり(戦前〜1950年代)〉

「学習マンガの始まりは、戦前までさかのぼれるのではないかと仮説を立てています。日本が戦争に突入した1930年代後半から、戦争に勝つために、子どもたちに対して科学教育がとても重要視されていたんですね。子どもたちが科学を理解するためにマンガが活用され、いわゆる『勉強漫画』が登場します。有名なのが、秋玲二さん。子ども向けの新聞に『勉強漫画』を連載していたのですが、それをまとめた単行本のシリーズはヒットしました」と伊藤特任教授。

1950年代になると、出版ブームが起こりました。大人向けの「文学全集」が人気となり、それをまねて子ども向けのシリーズも作られるようになります。

専門家が監修を担当した「教育に使えるマンガ」が登場し、親や先生からも支持され、「学習マンガ」という言葉が広まります。一方、当時は「娯楽マンガは子どもの教育に悪い」と批判され、マンガが燃やされるような事件もありました。しかし、手塚治虫先生などは、マンガの教育的な価値を信じ、学習マンガの制作に力を入れました。

〈第2章:学習マンガの拡大(1970年代〜)〉

1980年代になると、赤塚不二夫さんや石ノ森章太郎さんが、子ども向けの学習マンガのスタイルを大人向けにした「大人向け学習マンガ」を制作し、大ヒットします。

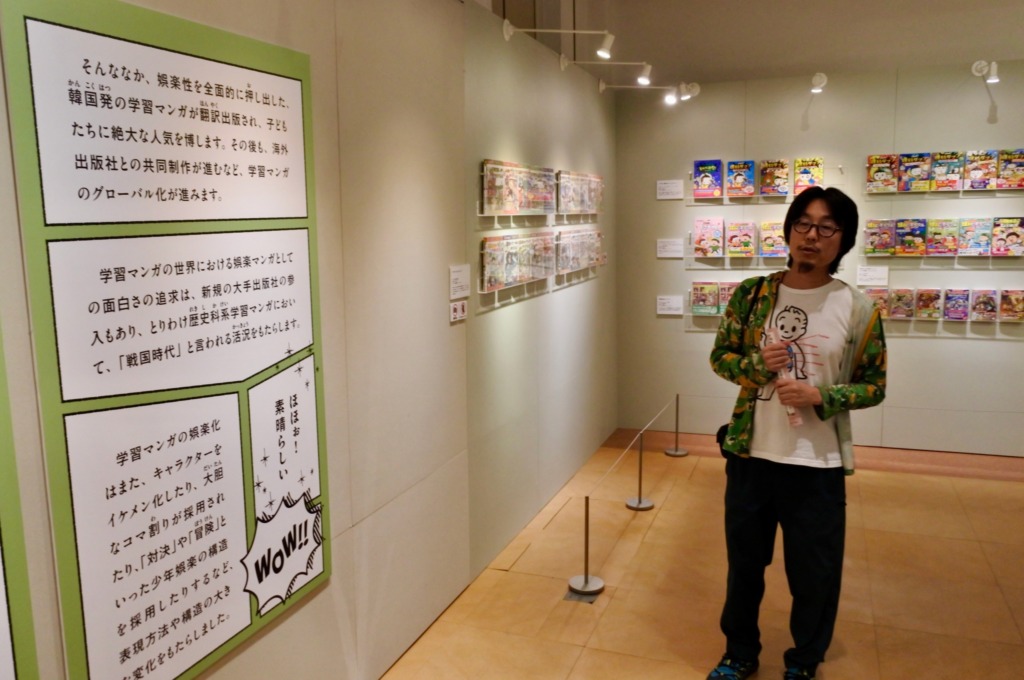

〈第3章:学習マンガの新展開(2000年代〜)〉

2000年代に入ると、マンガそのものの社会的地位が変わりました。日本のマンガは、海外でも評価や人気が高まり、日本の文化・芸術として認められるようになりました。

また、学習マンガにも変化が起きます。韓国やマレーシアなどの海外で作られたエンタメ性が強い学習マンガが、子どもたちの間で人気になります。

〈第4章:学習マンガの現在〉

学習マンガは、エンタメ性が強く求められるようになった一方で、マンガ雑誌などで連載されているマンガが、学習マンガ的な要素を持ったマンガになるという、二つの流れが出てきます。

また、今までは学校の教科に対応した学習マンガが主流でしたが、ここへ来て、学校では教えてくれないこと━━たとえば、「整理整頓」や「人との付き合い方」、「時間の使い方」などを教える学習マンガが出てきました。

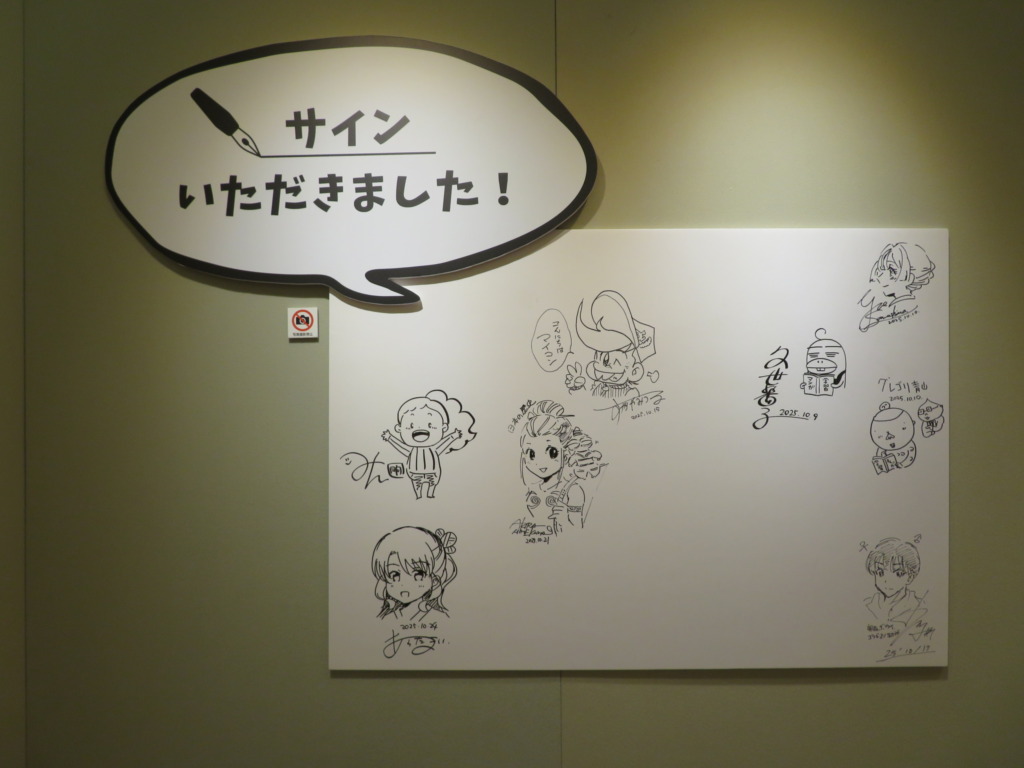

第1部の会場となる企画展示室の最後のコーナーは、会場に来た漫画家さんがサインを書くことができるようになっているので、誰が来たのかを見てみるのも楽しいです。

第2部:トピック紹介

第2部(中央ホール)では、国立科学博物館と学習マンガのつながりに関連したトピックの展示となっています。

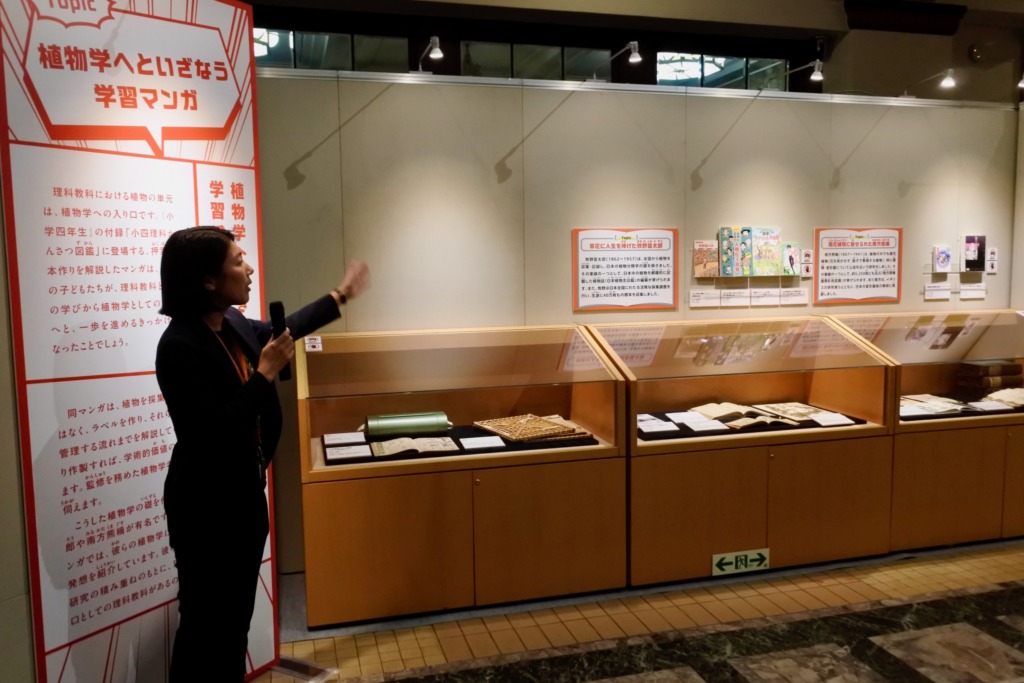

植物の研究者で、国立科学博物館植物研究部陸上植物研究グループ研究員の永濱藍さんは、第2部で「植物と学習マンガ」をテーマにしたコーナーを担当しています。

「植物は身近な存在ですが、動いたり、表情を変えたりしないため、マンガにするのが難しいとされてきました。それでも、最初に植物をマンガにしたのは『学習マンガ』だったんです」と永濱さん。

このコーナーでは、植物を題材にした学習マンガの歴史や、植物学者の牧野富太郎や南方熊楠を紹介する学習マンガを、実際の植物標本とあわせて展示しています。

また最近では、植物をテーマにしたエッセイマンガや、筑波実験植物園を舞台にした作品など、学びと楽しさを両立させた作品も増えているそうです。

永濱さんは「植物をどう理科教育に取り入れてきたのかや、時代ごとの変化を、学習マンガを通して知ることができます。ぜひご覧ください」と続けました。

最後に、国立科学博物館の栗原理事は、「今回の展示を見て、子どもたちに学習マンガを読んでもらえたらとも思います。そして、これからもますます学習マンガの世界が広がっていけばいいなと思います」と結びました。

学習マンガの歴史をたどりながら、マンガを通して学ぶ楽しさも感じることができる企画展「学習マンガのひみつ」にぜひ足を運んでください!

企画展「学習マンガのひみつ」 (取材・撮影:2025年10月9日「デジタル少年写真ニュース編集部」吉岡)

開催場所 国立科学博物館日本館1階企画展示室及び中央ホール(東京都台東区上野公園7−20)

開催期間 11月9日(日)まで

開館時間 9時〜17時(入館は閉館時刻の30分前まで)

休館日 月曜日、11月4日(火)(11月3日(月)は開館)

入館料 一般・大学生 630円(団体510円)、高校生以下及び65歳以上無料

※本展は常設展示入館料のみでご覧いただけます

※団体は20名以上

アクセス方法:公式ホームページをご確認ください

国立科学博物館公式ホームページ https://www.kahaku.go.jp/event/2025/10gakushuumanga/

国立科学博物館公式X https://x.com/museum_kahaku

国立科学博物館公式Facebook https://www.facebook.com/NationalMuseumofNatureandScience/

レジェンドたちから学んだよ!

レジェンドたちから学んだよ!